来看看你是防御性悲观吗?

处在Z时代的年轻人,嘴上不是说着“躺平摆烂”,就是喊着“毁灭吧,我累了”,悲观的仿佛情况已经糟糕到没得救了。虽然嘴上如此说,但实际上像个在水里游泳的鸭子一样,表面上风平浪静,但在水里的脚却拼命扑腾,偷偷内卷。

这种摆了但没完全摆的心理状态,早在上世纪80年代就被心理学家Nancy Cantor发现,并命名为防御性悲观。

防御性悲观是一种预测消极后果并采取相应防范措施的心理策略,也是一种成功的应对策略。这一应对策略的完整过程包括:悲观预期、心理演练、制定计划和付诸行动。例如,同样是面对突发事件,悲观者会抱怨自己的运气真是糟糕透顶,乐观者会认为眼前的问题并不严重,而防御性悲观者则会因为一开始就预想到糟糕的情况,而选择提前做好预防和补救措施,积极应对。

防御性悲观者往往通过降低评价以及降低期望的方式,让自己对潜在的失败做好准备,同时又激励自己避免失败。当一个人处于防御性悲观心理状态下,是实际上是在用一种有效的、适应性的方式来利用自己的悲观主义,他们的情绪会相当冷静,能够理性的分析出最坏形况,同时思考自己需要做什么才能避免最坏情况的出现,以及万一出现最坏情况自己能够用什么方式来进行补救。正如美国作家莉莎·克莱佩所说“我喜欢悲观主义者,他们是那些带着救生衣上船的人”。

研究证明,这种防御性悲观者往往能将事情做好。随着时间的增加,防御性悲观者的自尊和满足感显著增加,在个人目标上,使用预防性悲观策略的学生会比同样焦虑但没有使用这种策略的学生取得的进步更大。可以说,这种防御性悲观对我们解决问题提供了很多帮助。

首先,防御性悲观能帮我们有效减少焦虑,并提高对任务的控制感。防御性悲观的学生,他们往往对考试的预期不会抱有很高的预期,但是又会为了避免考试失败而根据自己的情况制定相应的复习计划。比如,过往的考试经验表明自己容易因为粗心而丢失一部分分数的时候,他们在考试中会选择更加细心一点,如果是因为自己基础薄弱而导致考试失利,那他们则可能会钻则放弃掉自己做不出来的答题,而选择先保证将基础的“送分题”全部作对。这些方法都能帮助学生将“提升成绩”这个目标清晰化、可视化,从而帮助学生减缓考试焦虑的同时提升成绩。

其次,预防性悲观能帮助我们坦然接受焦虑等负面情绪,并积极寻求方式解决。防御性悲观者凡事先往坏处想,他们敏锐的意识到自己对于任务的焦虑与坏结果的担忧,并清楚这种焦虑和担忧不能帮助自己解决问题。一味的抗拒这种情绪,只能让他们更加焦虑,于是他们坦然接受自己的焦虑情绪,并通过防患于未然,来预防危机的发生,把注意力集中在所有可能会变糟的事情上,让整个任务变得可控,从而减缓自己的焦虑。

最后,防御性悲观能够帮我们将“悲观”这种消极观念转变成一种优势。防御性悲观者确实是悲观的,但这种悲观是一种优势。防御性悲观能够逼迫我们永远直面问题,从不祈求运气,认真踏实的对待生活和问题。当面对半瓶水,我们要找到一个湖,不仅要灌满一瓶水,最好还能带上十瓶八瓶,不仅要带着救生衣上船,还要做一条最坚固的船,这种未雨绸缪的心态可以让我们更好地应对任务中出现的各种艰难险阻。

那么,防御性悲观是对所有人都有利的吗?其实并不是,心理学家在研究过程中发现,一部分人习惯用防御性悲观,还有一部分人会选择战略性乐观。战略性乐观指的是个体在事情发生之前对自己的表现产生乐观期待,以此激励自己更好的完成任务,习惯用这种策略的人被称之为战略性乐观者。

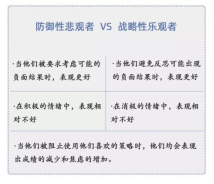

战略型乐观者和防御行悲观者相比较,前者通过肯定自己的行为来激励自己,即使遇到突发事件,也能够乐观看待积极应对;后者则通过提前预想一个糟糕的结果,并制定各种计划来预防意外的发生。前者是追求成功,后者是避免失败,两种策略的目的相同,都是完成任务。

我们常常认为,乐观是对我们有帮助的,而悲观则是对我们有害的。这项研究结果告诉我们,不论是防御性悲观还是战略性乐观,它们并没有好坏优略之分,只有适用于个体的策略,没有能够完美适用于每个人的策略,适合自己的策略对自己而言就是完美策略。